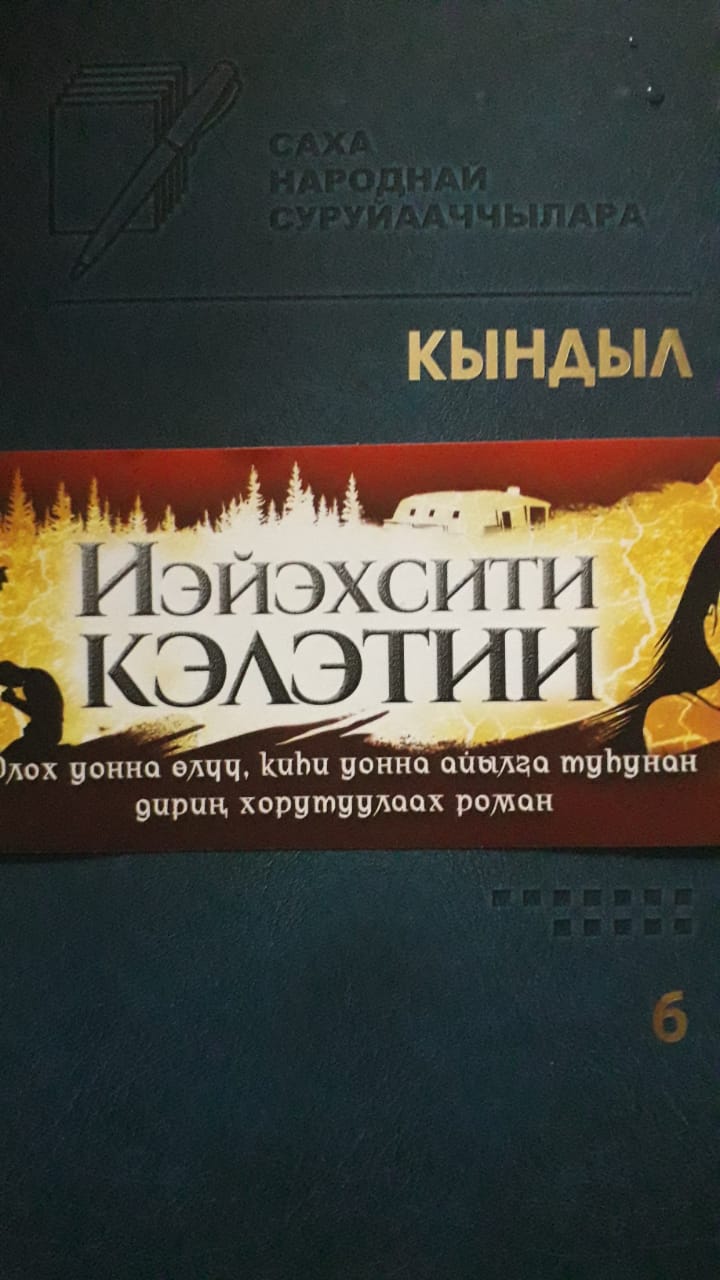

народного поэта, писателя, драматурга Якутии Ивана Гоголева

Роман «Не отворачивайся, Богиня милосердия», отрывок из которого мы представляем вам, одно из самых сильных произведений якутского писателя, в котором жизнь народа отражена в разные периоды нашей Истории: в годы социальных потрясений, войн, сталинских репрессий, когда жизнь человека была обесценена в диктате насилия, власти. «Такую правду о нашей действительности никто из якутских писателей еще не писал», — сказал об этом профессор Николай Николаевич Тобуроков.

Здесь поднимаются болевые вопросы страны: экология души человека, природы, в частности реки Вилюй, проблемы алкоголизма, гонений на инакомыслящих, уничтожения традиций и обычаев народа, свободы личности. Это – роман покаяние и призыв к нему, с мыслью о судьбе, свободе и правах человеческой личности.

Мир без милосердия разрушителен – звучит в произведении страстный голос Поэта и Гражданина, взывающего к добру. Закон жизни – не жестокость, а милосердие.

На одном отдаленном укромном аласе* жили два друга с чисто якутскими именами Мучумаан и Сырбай. Оба – удалые молодцы, статные, видные, силы так и кипят! Их родные балаганы** стояли друг против друга, такие же добротные, крепкие. С детства вместе росли, играли. В вольной борьбе, в прыжках на одной ноге, на двух состязались, «как зубья пилы». На ысыахах*** в соревнованиях, в борьбе за первенство никому не давали одолеть себя. Лишь друг с другом на равных шли, первым призом всегда делились. И родились они в один год, с разницей, всего в несколько дней, когда караси метали икру в озерах. В дни, когда разгорелся черный огонь Великой Отечественной войны, им обоим исполнилось всего восемнадцать лет. Они косили сено на душистом покосном лугу. И вот молоденькая секретарша райкома принесла, вручила им повестки. Сырбай, схватив повестку, воскликнул, будто обрадовался: «Здорово! Повестка сама пришла! А я-то думал на фронт пойти, не дожидаясь повестки!»

А Мучумаан при виде ее побледнел, точно не веря своим глазам, вгляделся и, молча свернув, положил в карман.

— Чего не радуешься, Мучумаан? Мы же на войну вместе пойдем! Помнишь, как в детстве играли в войну! Ух! А теперь по-настоящему будем воевать!

Мучумаан, странно глянув на друга, отвернулся.

— Ты иди пока. Я скоро приду. Что-то голова разболелась…

— От жары, наверно… Полежи на кошенине, отдохни. Я тебя подожду…

Сырбай вытер лезвие влажной травой, перебросил косу с синим тяговым ремнем за спину и, что-то напевая под нос, бодро зашагал к поселку. Мучумаан сморщился, точно лицо обжег, и с тихим стоном, тяжело опустился на скошенную траву. Он долго смотрел вслед другу, пока не скрылся тот в перелеске. У края луга Сырбай оглянулся и крикнул: «Скорее приходи! Не задерживайся!»

Мучумаан помрачнел лицом, будто тень набежала, скорчился, сгорбился, как под ярмом, и застыл, устремив недвижный, потемневший взгляд на большой палец босой ноги. Неподалеку закричала птица. Он вздрогнул. «А! Будь что будет!» – пробормотал, поспешно вскочил и, вонзив жало косы в землю, углубился в лес.

Вечером во дворе сельского клуба собрались отъезжающие на фронт. Всю ночь говорили со своей родней, знакомыми, близкими, пели, танцевали осуохай*. На рассвете должны были отправиться в город на оседланных конях. Сырбай в нетерпенье ждал друга, томился, мучился, глядя в сторону далекого балагана, где жил Мучумаан вместе с больной, одинокой матерью. Старушка мучилась застарелым, надрывным кашлем, дышала хрипло, тяжко, сипела как надломленное, согнувшееся дерево. «Почему Мучумаан до сих не вернулся с луга?» Когда Сырбай в последний раз посетил старушку, ей пришлось сказать всю правду. «С ним что-то случилось. Давеча приходил сюда. Так торопился! Как в тайгу собирался. И сказал, чтобы ты не ждал его» И Сырбай понял, что задумал друг его. Темное, страшное! Стыд, позор! Догнать, схватить изменника! Тогда пощады не будет! Выскочил наружу, огляделся. Вокруг темнела тайга, угрюмая, мрачная. В таких дебрях его не найти, кто знает, какой дорогой ушел он! И след простыл сейчас. Оо! Выходит Мучумаан – дезертир!.. Нет, нет! Сырбай не мог в это поверить. Верно, просто пошел в знакомую лесную избушку, попрощаться, взять что-то. Ночью непременно вернется.

Прошла ночь. Забрезжил рассвет, холодный, безрадостный. Парни, что отправлялись на войну, сели на коней, под тоскливыми взглядами родных. Человек из военкомата строго посмотрел на Сырбая. «Почему друга твоего нет? Ты должен знать!»

Сырбай покраснел. «Откуда мне знать… на лугу остался. Сказал, скоро придет…»

«Значит, в тайгу удрал! Сволочь! Трусливый заяц! Но ничего, все равно найдем скоро!»

Человек из военкомата зубами заскрежетал. Сырбай передернулся. Точно по лицу хлестнули…

Мучумаан спрятался в маленькой отдаленной избушке своего деда, стоящей у таежной реки, в трех километрах от дома. Дед его был удачливым, заядлым охотником. Обычно он зимовал в этой избушке, что укрывала его от холодов и дикого зверья. Едва выпадал первый искристый снег, загружал сани теплой постелью, заячьим одеялом, матрасом, необходимой едой. Сам впрягался в них, волоком тащил, и уходил в свою любимую щедрую тайгу, на охоту.

Весной во время наста с полными санями знатной добычи, редкой пушнины возвращался домой на охотничьих лыжах. Мясо лося, медвежье сало в гостинцы приносил! Он искренне считал, что избушка его – самое безопасное, доброе место, приносящее удачу.

В этой дедовой избушке Мучумаан прятался пять дней, маялся, томился, о матери все думал. На шестой не выдержал, ночью пошел к ней, опасаясь, крался как зверь. Старуха мать, увидев сына, молча заплакала. Мучумаан, понурив голову, стоял не в силах что-либо сказать… Без слов они понимали друг друга. Бедная мать, успокоившись, захлопотала, испекла лепешки, заштопала порванные штаны, потрепанный камзол сына…

На рассвете Мучумаан, перекинув через плечо холщовый мешок со свежими лепешками, спичками, солью и прочими припасами, пошел пробираться обратно, в избушку деда. Добравшись до берега реки Вилюя, вдали за излучиной увидел густой черный дым, что валил плотной, тяжелой массой в глухом частом стуке двигателей. «Наверно, то пароход плывет. На войну бедолаг везет…Среди них наверняка есть Сырбай. Хоть издали посмотреть на него!..»

Мучумаан, укрывшись за буреломом на темном пригорке, притаился.

Наконец показался большой, нагруженный людьми пароход. Он медленно надвигался, тяжело, трубно дыша, рассекая мощным корпусом холодные, вздыбленные волны. Вскоре подошел совсем близко, поплыл почти у края черной горки. Люди, столпившиеся на палубе, смотрели на почтенную госпожу, могучую реку. Они глядели неотрывно, молча, стараясь навсегда запомнить, сохранить в душе ее милый облик, такой близкий, родной, как мать, что вскормила их и взрастила. Среди них, скрестив руки на груди, стоял Сырбай. Так близко, всего в двадцати шагах – друг его! Сырбай!.. Удрученный, пониклый. Склонив голову, устремив недвижный, потемнелый взор в сумрачную даль, он, казалось, о чем-то думал. Наверно, о нем, Мучумаане… Вконец потерял его. А друг его здесь, рядом, за буреломом прячется, как дикий зверь, предав всех – друга, народ свой, родину!.. Так человек ли он?! «Сырбай! Подожди! Я с тобой!» – чуть не закричал Мучумаан. Спрыгнуть с горы, броситься вслед за ним, за людьми! Застучало в висках, сердце заколотилось. Но вдруг, словно чья-то тяжкая рука сдавила и прижала к земле. А пароход, гулко стуча двигателями, почти вплотную подошел к черной горке. Измученное, бледное лицо Сырбая показалось так близко, совсем рядом, только руку протяни! Он будто шептал что-то, запекшиеся сухие губы дрожали… Может, он зовет друга? Или говорит, что разочаровался, разуверился в нем?.. Пароход проплыл мимо. Едва он скрылся за излучиной, Мучумаан вскочил и бросился за ним. Он бежал изо всех сил, догоняя его, но споткнулся о корягу, выброшенную на берег, и рухнул ничком. Грызя землю, горькую как слеза, стенал, рыдал…

Из-за травмы левой ноги Сырбая освободили, примерно через месяц он вернулся домой, из Якутска в наслег приехал. Его выбрали председателем совета, вместо ушедшего на фронт. За деловитость, смелый, решительный нрав люди прозвали его «Парень совет». Все заботы, нужды, тревоги наслега легли на плечи нового председателя. А как война началась, хлопот еще больше прибавилось.

Осенью, когда начала осыпаться пожухлая хвоя, скончалась бедная мать Мучумаана, измученная недугом. Сын почувствовал смерть матери, сердцем догадался.

В полдень, в кабинет председателя совета вошел Мучумаан. Сырбай сидел за столом под громоздким портретом Сталина и что-то писал. При виде беглеца он открыл было рот, чуть не вскрикнул, опомнившись, выпрямился и оторопело уставился на Мучумаана. Тот, будто сознавая свою вину, понуро стоял, опустив глаза. Помолчав, сказал глухим, сдавленным голосом: «Видишь, по своей воле пришел… Разреши похоронить мать. Сам, своими руками похоронить хочу».

Сырбай, не зная что ответить, выставил кулаки на стол, сморщил лоб и нахмурился, точно прося совета. Подумав, развернулся, скрипя стулом, к портрету Сталина с грозно нависшими усами. И будто получив заданье, отчеканил: «Не разрешаю!»

— Сырбай! У тебя тоже есть мать… У моей бедной матери никого кроме меня нет. Я знал, что ее скоро не станет… Сам, своими руками хотел похоронить и пойти…

— Не ври, трус!

— Я не трус и ты это знаешь. Если бы трусом был, сюда не пришел бы… Когда похороню, обмою мать, как полагается, можете делать со мной что угодно…

— Да таких, как ты, к стенке и весь разговор!

— Что ж, я готов. Теперь и в мыслях нет бежать, прятаться. Только разреши мать похоронить.

Его спокойный, ровный голос успокоил Сырбая. Он встал со своего стула и заходил по комнате взад-вперед. Остановившись перед другом, прямо и строго посмотрел ему в лицо.

— Ты сбежал, чтобы похоронить свою мать? Правда? Отвечай!

Мучумаан, не отведя взор, открытый, честный, сдержанно ответил:

— Разве я когда-нибудь врал тебе, Сырбай?

— Нет, не припомню…

Сырбай опустился на стул, правой рукой пригладил, прикрыл затылок, словно защищаясь от пронзительного, холодного взгляда Сталина, что точно буравил ему спину.

— Я тебе верю… Похорони свою мать и возвращайся. Поторопись. Вечером я сам отведу тебя в город.

Мучумаан молча вышел. В его печальном, сумрачном балагане было холодно, пусто. Даже родные, близкие не пришли попрощаться с бедной старухой. Верно, побоялись преступить порог дома матери дезертира.

Она лежала одна в глухом полумраке, седая, бледная, с измученным скорбным лицом, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, под стареньким облезлым заячьим одеялом.

Мучумаан долго смотрел на нее такую близкую, и бесконечно далекую… Вздохнув, молча поднялся и начал хлопотать возле нее, как бывало. Чтобы обмыть мать, поставил на огонь воду в медном котле, принес из сарая широкие, гладко обструганные доски. Он выстругал их ночью тайком перед сенокосом и спрятал в кладовке. Из готовых, заранее приготовленных досок быстро смастерил гроб. На полу у погасшего камелька расстелил сено и бережно обмыл покойницу. Она была такой печальной, несчастной в своем единственном, застиранном, ветхом платье. Как можно в таком хоронить мать! Нет! В последний путь она должна уйти в нарядном, достойном платье. Но разве есть оно у бедной, горемычной сироты!.. Однако… Постой, постой! До сенокоса правление колхоза премией ведь ее наградило – три метра ситца! Отдали Мучумаану, зная, что больная старуха едва передвигалась. Мучумаан полетел домой как на крыльях и торжественно вручил матери. Она схватила подарок, прижала к сердцу, пощупала отрез узловатыми, дрожащими пальцами. Вглядевшись в незатейливый узор, грустно сказала:

— Видно, милосердная Айысыыт* хочет послать меня на тот свет в хорошем платье… Марье –искуснице платье закажу. Когда умру, надень на меня новое платье. Хоть после смерти в наряде буду, коль при жизни не удалось…

Мучумаан огляделся. Это платье где-то здесь должно быть. Он заглянул под подушку матери и обнаружил аккуратно завернутый в старую газету сверток. Есть!.. Бедная заранее положила под подушку новое платье, которое должна была надеть… Мучумаан развернул платье, осторожно приподнял окоченелые, натруженные руки и осторожно обрядил покойную.

— Матушка, родная моя! Если б живая была, как обрадовалась, что надела наконец новое платье!.. Прости, что не подарил тебе такую радость…

Он поцеловал ее в холодную, дряблую щеку, бережно поднял как ребенка и положил на кровать.

— Полежи на своей кровати, в последний раз. Попрощайся с домом. А я могилу пошел копать…

Он оставил дверь открытой и пошел искать место для могилы. На мысу аласа, в отдаленье нашел покойный, тихий уголок и начал усердно копать мягкую, податливую землю. Вырыв довольно большую яму, устало откинулся на зеленеющий дерн. Высоко над головой покойно, безмятежно сияло небо. В сероватых облаках парил коршун, не зная тревог и горя. Дул легкий ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий жар солнца, волнующий шум листвы, далекие зовущие голоса… О, как счастлива эта птица, парящая в солнечной выси, свободная в этом умиротворенном покое! Погрузиться бы в него, забыться сладостным сном, где нет разлук и потерь, горя и слез!.. Но нельзя. Вечером его должны увести в город.

Мучумаан поспешно возвратился в балаган. Через открытую дверь уже налетели крупные, жирные мухи с синим брюхом, с отвратительным жужжаньем они роились на подслеповатых оконцах. На ресницы покойницы уже успели капнуть что-то белое, похожее не солончак… Вслед за мухами влетела трясогузка. Потеряв дверь, забилась, заметалась возле трубы камелька, с облупленными боками, наполнив жилище тревожным криком, страхом.

Мучумаан не без труда поймал ее. Теплый комочек сжался в кулаке. Маленькое сердце отчаянно забилось. Мучумаан слышал только это биение. «Бедная! Сердце твое трепещет, как мое! Оба мы в одну беду попали. И у меня скоро отнимут свободу. А твою я не хочу отнимать. Хоть ты вместо меня лети на волю!»

Мучумаан вышел во двор, осторожно подбросил пичугу вверх. Трясогузка точно не поверила в свое неожиданное счастье, затрепыхалась и, радостно крикнув, улетела. Мучумаан долго смотрел ей вслед. Налетел ветер и тоже взмыл в небеса, в бездонную вольную даль, в солнце, цветении… И все это надо было сегодня похоронить…

Мучумаан, понурившись, вернулся домой, где словно ждала его мать.

Солнечный свет через открытую дверь упал на ее бледное лицо, и оно стало еще больше значительным и строгим… Мучумаан упал перед ней на колени. «Матушка! Прости, прости за все!.. Не могу тебя оставить три дня в родимом доме, как положено. Меня торопят. И за это прости… Сейчас придется отнести тебя…»

Оглядевшись, Мучумаан задумался. Как отвести гроб на отдаленный мыс?.. Попросить животину в колхозе?.. Нет, не дадут, не стоит и обращаться. Все в нем разуверились, презирают… Но что же делать?.. Постой, постой! Есть выход! – он вспомнил, что в сарае лежат старые охотничьи сани деда-охотника.

Мучумаан осторожно погрузил гроб на сани. Иссохшая, маленькая старушка, гроб, сделанный из сухих досок не так уж тяжелы. Но когда они выходили из дома, гроб будто отяжелел. Мучумаан, пошатнувшись, взмолился: «Матушка! Пожалуйста, стань легкой!» И сразу легче стало… Обливаясь потом, волоча сани, Мучумаан с тревогой посматривал на солнце. Оно, конечно, не собиралось его ждать, неумолимо продвигалось на запад. Запыхавшийся Мучумаан, тяжко дыша, как усталый вол, стоически продвигался вперед, волоча за собой гроб на санях. Ему казалось, что дорога становилась все длиннее, совсем не уменьшалась.

Когда солнце начало клониться на запад, он добрался наконец до мыса. Опустившись на колени, поцеловал мать в холодный, бледный лоб. «Прощай, матушка!.. Все же похоронил тебя своими руками. Исполнил все-таки свое желанье. А теперь пусть судят меня как хотят!..»

Он осторожно опустил гроб в землю и быстро закопал. Вместо могильного столба положил охотничьи деревянные сани деда… Прощаясь, молча постоял и заспешил в сторону сельсовета.

Сырбай ждал его. Он вышел ему навстречу из своего кабинета, перекинув за спину двуствольное ружье. «Ну, пойдем!» Мучумаан, отвернулся, пряча глаза, и коротко, глухо ответил: «Пойдем…»

Пока поселок не остался далеко позади, Сырбай шел за Мучумааном, держа его на прицеле. Дойдя до укромного места, где их никто не видел, он облегчено вздохнул и закинул ружье за спину. «Отсюда вместе пойдем».

Они долго, молча шли, рядом друг с другом, мимо знакомых, родных мест. Вот показалось круглое озерко, где столько раз купались вместе. Из густо разросшейся осоки с шумом вылетела утка кряква. «Ух, как близко! Что не стреляешь?!» — точно с укором воскликнул Мучумаан. Сырбай промолчал. Потом тихо ответил: «У меня всего два патрона…»

— Ну да, они ведь нужны, чтоб меня стеречь…

Сырбай, услышав это, вздрогнул.

— Если так говоришь!.. – он вскинул ружье вверх и дважды выстрелил, в воздух разрядил.

— Вот ни одного патрона не осталось. Если хочешь бежать – беги. Слышишь?

— Ничего не слышу. Лучше пойдем поскорее.

— Не на ысыах спешим… — буркнул Сырбай. Они снова молча пошли рядом. Вскоре зашло солнце, сгустились сумерки.

— Погоди, до восхода луны посидим под березой…

Мучумаан, услышав это, обрадовался. Он очень устал, копая землю, волоча сани с тяжелым грузом. Оба опустились на землю под развесистой, высокой березой, с мощными, шумливыми ветвями.

— Мучумаан, курить хочешь?

— А есть?!

Сырбай вынул из кармана пол пачки махорки. Оба быстро скрутили толстые самокрутки из старой газеты. Друзья молча покурили.

— Сырбай, что со мной сделают?

— Сам знаешь, наверно. Сейчас военное время.

— Значит, расстреляют… Что ж… Я сознательно пошел на это.

— Честно скажи. Почему ты убежал?

— Но я ведь говорил!.. Я знал, что моя бедная мать долго не протянет, болела сильно… Хотел сам похоронить ее, непременно…

— Да… Они этого не поймут. Ясно, что не простят. Знаю… Ну что ж, пойдем!

— Погоди, посидим еще… Скоро луна выглянет…

Они долго сидели, погрузившись в невеселые, горькие думы. Из-за косматых ночных туч на горизонте выступила луна. Лунный свет заблистал на макушках смутно чернеющих вдали деревьев. Ночное светило легко, как лодочка из бересты, поплыло в бездонном сумраке над притихшим полночным миром. Дорога в ярко-белом свете уходила в даль тонкой, зыбкой нитью.

— Что ж, пойдем… — с трудом выдавил Сырбай. Он помрачнел, сморщил лоб, точно вспоминая что-то, и вдруг воскликнул:

— Есть!

— Что?

— Говорят, на фронте есть штрафная рота. Провинившихся отправляют туда. Я буду хлопотать, чтобы тебя послали туда.

— Правда?! Тогда бы я будто заново родился!

Мучумаан вскочил и бодро зашагал, даже усталость прошла. Сырбай едва поспевал за ним.

Вскоре за деревьями показалось широкое поле.

— Друг, а не попрыгать ли нам на одной ноге? Давненько силами не мерились.

Сырбай снял ружье, прислонил ствол к лиственнице и посмотрел на Мучумаана.

— Давай. А то еще неизвестно, когда еще будем… Положи 12 кусков бересты.

Сырбай быстро нашел мощную березу с широким стволом, ловко, привычно снял бересту, разделил ее на 12 частей и разложил на бугристой, влажной траве. Друзья сняли торбаса и, крича, подзадоривая друг друга, начали прыгать и скакать, состязаясь в прыжках на одной ноге двух, как в былые вешние годы. Но как ни старались, не могли одолеть друг друга.

— А теперь давай стрелять в цель.

Сырбай знал, что Мучумаан меткий стрелок и покачал головой.

— Боишься, что проиграешь?

— У меня только два патрона было, но я их…

— Ах, да… Небо продырявил.

Сырбай порылся в кармане и обнаружил еще один патрон, который когда-то осечку дал. Тьфу ты! Нашелся один, да и тот…

Сырбый повертел его и сунул обратно в карман. Утомившись, друзья с удовольствием растянулись на мягкой, влажной земле. Над ними покойно светила луна, заливая землю тревожным, холодным светом, шелестела листва и где-то далеко, в глухой тайге призывно кричали птицы.

Друзья долго смотрели на луну, такую далекую и близкую. Каждый думал о своем.

- Напоминает каяк, что мама когда-то делала, — вздохнул Мучумаан.

Вдруг за опушкой лесой послышался знакомый, тихий голос. Мучумаан, вскинувшись, прислушался. Снова – зовущий голос, ясно, отчетливо, такой родимый!

Мучумаан вскочил и, забыв обо всем, бросился к нему.

- Мучумаан! Мучумаан! – раздался позади растерянный крик Сырбая.

Но Мучумаан ничего не видел, не слышал. Лишь бы скорее добежать до нее, увидеть, обнять! Мама, ийэ, родная!

- Стой, стой я сказал!

Сырбай в ярости схватил ружье, прислоненное к лиственнице, трясущимися руками зарядил патроном, что дал осечку.

— Мучумаан! В последний раз предупреждаю!

Но Мучумаан ускорил бег.

Потемнело в глазах. Сырбай вскинул ружье и прицелился в спину. Предатель! Дезертир! Вот сейчас добежит до опушки леса, а там поминай, как звали!

— Мучумаан! Остановись! Стой, тебе говорят! Стой!

Но Мучумаан рванулся изо всех сил. Сырбай прижмурился и нажал на курок. Раздался оглушительный выстрел. Нет! не осечка!..

Сырбай, оглушенный, выронил ружье. А друг его, вскинувшись, рухнул ничком на холодную землю.

Мучумаан! Сырбай, опомнившись, бросился к нему. Мучумаан, тяжело застонав, откинулся на спину, глядя на него угасающими, удивленными глазами. С уголков рта его струилась кровь. «Ийэ!*..» – вырвался хрип.

«О, друг!..» Сырбай, обхватив голову, вскинулся к небу. Бледная, недвижная луна покрылась стылой, мертвенной пеленой, как друг его, друг. Оо!..

Мучумаан похоронили без гроба, на краю заброшенного поля. Даже столб на могиле не поставили.

Сырбай получил благодарственное письмо из городского военкомата. За то, что не дал уйти опасному дезертиру. Сырбай просился на фронт, но получал отказ. Наконец его просьбу приняли.

Он всегда был на передовой, но все же писал своим родным. В последнем письме, которое отправил он перед атакой, было написано: «Так болит моя совесть! Сердце ноет, не находит покоя. Может, расплачусь за свой тяжкий грех…» Что натворил он, какой тяжкий грех только догадывались.

Он не возвратился домой с войны. Где похоронили его, в каких далеких, чужих землях покоится могила его, осталось неизвестным…

Перевод А.Ленской

* Алас – небольшая круглая поляна.

** Балаган – жилище, дом.

*** Ысыах – летний праздник кумысопития, плодородия, посвященный наступлению лета.

* Осуохай – якутский национальный танец, хоровод.

* Айыысыыт – богиня милосердия.

* Ийэ – мама.

![]()